中国語のリスニングが苦手で、特に声調の聞き分けが出来ない。

リスニングで音を正しく聞き分けられるようになる勉強法があれば、教えて欲しい!

中国語は声調があるために、余計にリスニングが難しく感じます。

私も初めの頃は、声調がとにかく苦手でした。

また、「小(ㄒ一ㄠˇ・xiǎo)」や「少(ㄕㄠˇ・shǎo)」など似ている音の聞き分けが上手く出来ず、失敗の連続・・・

でも、“ディクテーション” という学習方法を取り入れてから、今まで違いの分からなかった音が全く違う音に聞こえるように。

という事でこの記事では、音を正しく聞き取れるようになる学習法「ディクテーション」の方法をご紹介いたします。

リスニングが苦手な方にオススメです!

この記事でわかること

ディクテーションの効果的な方法

音・声調を正しく聞き取れるようになる!

※私は台湾の中国語「台湾華語」を勉強しています。そのため、普通話とは異なる部分がある事を予めご了承ください

ディクテーションは「音を正しく聞き取る」ための学習法

まずは、「ディクテーションとは何か?」と「得られる効果」について簡単に説明いたします。

ディクテーション とは?

- 音声を聞いて、聞こえてきた通りに書き取る学習法

ディクテーションは、リスニングの最初の難関 “音を正しく聞き取る” ことを鍛えるための学習方法です。

学習法は至ってシンプル。

単語(音声付き)を準備し、何も見ずに音を聞いて書き取ります。

この時、漢字で書き取るのではなく、注音(もしくは拼音)と声調で書き取っていくのがコツ!

詳しい学習法については後述しますので、まずは概要を掴めればOKです。

得られる効果

- 効果1:音の違いがわかるようになる

- 効果2:自分の苦手な音がわかる

ディクテーションによって得られる効果は上記の通りです。

効果1:音の違いがわかるようになる

この学習法では、視覚(目)に頼ることができないため、聴覚(耳)が段々と研ぎ澄まされていきます。

その結果、今まで同じ音に聞こえていたのが、全く別の音として聞こえるように。

特に、中国語は約400の音があり、日本語(約100音)と比べると4倍もの音があります。更に声調も・・・

中には、日本語では区別しない音や、日本人からすると似ていると感じる音がたくさんあり、その一つ一つを正確に聞き分けられるようになるのは至難の技です。

けれども、このディクテーションを実践すると、中国語の音が脳にインプットされていきます。

そして、中国語の音(約400音)としてそれぞれの音を認識できるようになっていくのです。

効果2:自分の苦手な音がわかる

また、ディクテーションの最大のメリットは “自分の苦手な音がわかること” にあります。

不得意な音がわかれば、その音を集中的に学習すればいいので、学習効率が格段にUP!

更に、どう間違えたのかを記録し “可視化” する事で、苦手な音をより一層意識するように。

こうすることで、聞き分けが難しいと感じていた音がウソのように減っていきます。

条件

- ピンインOR注音と声調を習得済みである

ディクテーションは、注音(ピンイン)と声調を書き取る学習法です。

よって、注音もしくはピンインと、声調を習得済みである事が条件となります。

まだ勉強していない・・・という場合は、それぞれ先に学習しておきましょう。

関連記事

≫ ボポモフォ(注音符号)・発音一覧表 / 400音の組み合わせ

≫ 中国語の声調とは?習得のコツ&練習すべき組み合わせ20通り

リスニングに必要な要素を知る

ディクテーションの方法の前に、リスニングに必要な要素について触れておきます。

というのも、私はこれを知らずにがむしゃらに勉強をしていたため、中々上達する事が出来なかったからです。

これを知っておくと、”リスニングの学習で何をすべきか” が明確になりますよ。

この二つがリスニングには必須

- 音を正しく聞き取れる

- 音を意味として正しく理解できる

私達は日本語を話す時、無意識のうちに上記二つの工程を行って会話を成立させています。

そして、これを中国語でも瞬時に出来るようになって初めて、中国語のリスニングが出来た事になります。

今回ご紹介するディクテーションは、「①音を正しく聞き取れる」ようになるための学習法です。

そもそも、会話で音を正しく聞き取れるということは、会話を成立させる第一関門であり、ここで躓くと後々支障をきたす事になりかねません。

まずは、音を正しく聞き取る能力を向上させておくことが大切です。

リスニングに必要な要素については、下記記事に詳しく書いていますのでそちらを参照ください。

関連記事

・リスニングに必要な要素とは?

≫ <中国語・リスニング勉強法>まずは聞き取りに必須の要素を知る

ディクテーションの効果的な方法

- ポイント1:漢字ではなく注音(拼音)と声調で書き取る

- ポイント2:知らない単語を準備する

- ポイント3:意味は理解できなくていい

ポイント1:漢字ではなく注音(拼音)と声調で書き取る

まず、ディクテーションでやってはいけないのが、”漢字で書き取ること” です。

なぜかというと、ディクテーションの目的は、中国語の音(約400音)と声調をそれぞれ正しく認識できるようになる事だからです。

例えば

例えば、音で「ラオシー」と聞いて「老師」と書けても、「師」の注音(拼音)が「ㄕ(shi)」か「ㄒ一(xi)」のどちらかわからない場合。

脳内では、「ㄕ(shi)」と「ㄒ一(xi)」は同じ音として処理されている事になります。

ただし、中国語で「ㄕ(shi)と「ㄒ一(xi)」は全く別の音です。

この音を区別できるようになるための学習法が「ディクテーション」なので、漢字で書き取っていては意味がありません。

よって、ディクテーション の際は、必ず注音(拼音)と声調で書き取るようにしましょう。

ポイント2:知らない単語を準備する

また、既に習っている単語の場合は、注音(拼音)・声調を覚えてしまっている可能性大です。

そうなると、音を聞いて書き取るというより、覚えていることを書き出す作業になってしまいます・・・

これでは全く意味がありません。

ディクテーションで使う単語は、必ず知らない単語を選ぶようにしましょう。

ポイント3:意味は理解できなくていい

因みに、単語の意味はここで覚える必要はありません。(意味は別の方法で効率的に覚えていきます)

ここでは、あくまで音を聞き取る事に集中します。

学習方法

①単語と音声を準備(最初は10〜20個)

まず、単語と音声を準備します。

この時、必ず知らない単語を準備すること。

私の場合は、台湾華語の学習でお馴染みのテキスト「視聽華語」を使ってディクテーションをしていました。

単語や文法の学習に入る前にディクテーションをすると、後々学習する時にも間違えた音を意識しながら覚えるためとても効率的です。

また、最初はとても難しく感じるはずなので、まずは10〜20の単語を目安に挑戦するのがオススメです。

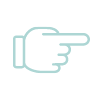

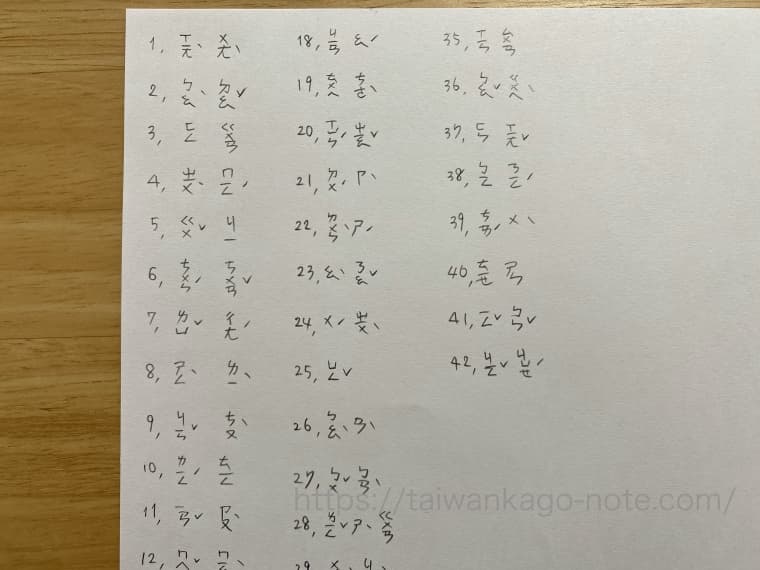

②何も見ずに音声を流して注音(拼音)と声調を書き取る

テキストなどは一切見ずに、音声を流します。

そして、注音(拼音)と声調を書き取っていきましょう。

③答え合わせをする

聞き取りが終わったら、答え合わせをします。

④超重要:間違えた音を可視化する

答え合わせが終わったら、何をどう間違えたのか可視化。

これをする事で、苦手な音(聞き分けられない音)が炙り出され意識するようになります。

私は上記のような音節表を作成して書き込んでいますが、メモするだけでもOKです。

自分のやりやすい方法で可視化してみて下さい。

上記の音節表が欲しい場合は、下記リンクのPDFをご活用ください。

⑤間違えた音を覚え直す

最後に、間違えた音をもう一度覚え直します。

声調を復習

特に2声と3声の聞き分けが難しいです。しっかり聞き分けられるように練習しましょう。

≫ 中国語の声調とは?習得のコツ&練習すべき組み合わせ20通り

音を復習

正しく発音できない音は、正しく聞き取る事ができません。

そのため、まずは発音から見直していきます。

おさらい

ディクテーションまとめ

- 方法:音声を聞いて注音(拼音)と声調で書き取る

- 目的:音を正しく聞き取れるようになること

- 効果1:音の違いがわかるようになる

- 効果2:自分の苦手な音がわかる

学習方法おさらい

step.1

単語と音声を準備(最初は10〜20個)

step.2

何も見ずに音声を流して注音(拼音)と声調を書き取る

step.3

答え合わせをする

step.4

超重要:間違えた音を可視化する

step.5

間違えた音を覚え直す

以上が、ディクテーションの方法になります。

- 声調が苦手

- 音の聞き分けが苦手

そう悩んでいる場合は、ぜひお試しください。

また、リスニングで必要なもう一つの要素 ”音を意味として正しく理解できる” ための学習方法は、こちらの記事「中国語のリスニングが難しい理由は“インプットの仕方”に問題あり」を参照ください。

参考になれば幸いです。

関連記事

・インプットの方法を見直す

≫ 中国語のリスニングが難しい理由は“インプットの仕方”に問題あり

・声調を練習する

≫ 中国語の声調とは?習得のコツ&練習すべき組み合わせ20通り

・400音を一つずつ練習し直す

≫ ボポモフォ(注音符号)・発音一覧表 / 400音の組み合わせ

・アプリで録音してチェック

≫ 中国語の発音を録音して確認できる神アプリ「中国語を学ぼう ChineseSkill」