頑張って中国語の勉強をしているけれど、ネイティブとの会話では全く聞き取れない。

リスニングを上達させるコツを知って、聞き取れるようになりたい!

読めば理解できるけど、リスニング(音)のみだと理解ができない・・・

中国語を勉強していると誰しもがぶつかる壁です。

でも、これは “インプットの仕方が間違っているだけ” なので、学習方法を変えれば一気に上達します。

私も初めの頃は、読めるけど聞き取れない状態に悩んでいました。

けれども、リスニングに必要な要素を理解し、リスニングに特化したインプット方法に変えてから、今までの悩みがウソみたいになくなりました。

という事でこの記事では、リスニングに必要なインプットの方法についてまとめました。

参考になれば幸いです。

この記事でわかること

リスニングに必要な要素とインプット方法

ネイティブとの会話でも、自然に理解できるようになる!

※私は台湾の中国語「台湾華語」を勉強しています。そのため、普通話とは異なる部分がある事を予めご了承ください

リスニングに必要な要素を知る

まずは、リスニングに必要な要素について知りましょう。

- 音を正しく聞き取れる

- 音を意味として正しく理解できる

この二つが、リスニングに不可欠な要素です。

①正しく聞き取れる

音を正しく聞き取れるというのは、「相當」と言う単語を聞いて、正しく「ㄒ一ㄤ ㄉㄤ(xiāng dāng)」と音を聞き取れることを指します。

②意味として正しく理解できる

また、音を意味として正しく理解できるとは、聞き取った音を正しく意味に変換しそのニュアンスを理解できることです。

この二つが出来て、リスニングが出来た事になります。

日本語では無意識にやっている

私達が日本語で会話をする際、実はこの二つの工程を無意識にしかも瞬時に行い、会話を成立させています!

そして、中国語でも同じように出来るようになることがゴールです。

リスニングに必要な要素について更に詳しく知りたい場合は、下記の記事に詳しく書きましたのでそちらを参照ください。

関連記事

・リスニングに必要な要素とは?

≫ <中国語・リスニング勉強法>まずは聞き取りに必須の要素を知る

リスニングが難しいと感じる理由

リスニングに必要な要素を理解したところで、次に知っておきたいのが「リスニングが難しいと感じる理由」です。

会話は「音」が頼り

会話をしている時、私達が頼りにできるのは「音」のみです。

よって、耳から入ってくる音だけを頼りに、意味まで変換しなくてはならないのです。

リスニングが苦手な人は「視覚→意味への変換」で満足している

では、リスニングが苦手な人の学習方法とはどういったものでしょうか?

おそらく、ほとんどの人がテキストを読んで、「目」からインプットして終了しているはず。

要は、視覚から入ってきた情報だけを頼りに、意味に変換して覚えているだけなのです。

音を意味に変換する訓練不足

この状態だと、音を聞いて意味に変換する訓練を積んでいないので、当然、会話の中でいきなり出来るようにはなりません。

今まで高飛びをした経験がないのに、いきなり高飛びの試合に出て結果を出せと言われているのと同じこと。

そもそも無理な話しなのです・・・

これが、リスニングができない最大の理由です。

リスニングにおけるインプットとは「音→意味への変換」である

以上の理由から、リスニング力を大幅にアップさせるには、インプットの方法をリスニングのためのインプット方法にシフトする必要があります。

「耳から入ってきた音→意味」への練習をプラス

因みに、テキストを読むなど目から情報を吸収する方法は、リーディングのためのインプット方法です。

これに、リスニングのためのインプット方法をプラスする事で、リスニング力を向上させます。

方法としては、

テキストや字幕を見ずに「音」だけを聞いて、意味に変換する練習を追加

これをする事で、「音→意味」の変換が容易にできるようになり、リスニングが驚くほどに上達します。

リスニングのインプット方法

リスニングのインプットは、この順番で学習していきます。

step.1

説明を読んで理解する(場面・範囲・感情)

step.2

理解したものを頭の中でイメージする

step.3

音とイメージを結びつける

step1:説明を読んで理解する(視覚)

まずは、今まで通り視覚(目)を使って、意味を理解します。

その際意識するのが「場面・範囲・感情」の3点です。

場面

- どんなシーンで使う言葉なのか

- ①誰に使える?:友達・家族・上司

- ②口語的か書面的か

”中国語に敬語はない” と言われていますが、実際は目上の方に使うと失礼になる単語が存在します。

コミュニケーションでは相手を不快にさせない事が重要!

そのため、「誰に対して使えるのか」をしっかりと把握しましょう。

また、日本語と同じように、口語ではよく使うけど書面では使わないなど使える場面が決まっていることも。

細かいですが、意識的に積み重ねていくことで、ネイティブの感覚が養われていきますよ。

範囲

- どの範囲・状況で使えるのか

続いて範囲です。

その言葉は、「どの範囲で使える言葉なのか」を明確にしておきます。

例えば

例えば「反對」という単語。

日本語訳は「反対」です。

ただし、この直訳だけを覚えてしまうと、正しく使えないケースも。

なぜかというと、中国語の「反對」は、”ある意見などに同意しないこと” の意味しかなく、”物事の位置や順序、あり方などが逆の関係にあること” という意味は含まれないからです。

つまり、「位置が反対(逆)ですよ」と言いたい時に「反對」は使えません。

この意味で使う場合は、「相反」を使うのが正解。

このように、中国語と日本語では意味の範囲が異なるケースが多々あります。

そのため、単語を覚える際は、必ず範囲とセットで覚えるようにしましょう。

感情

- どんな感情を伝える言葉なのか

最後に感情です。

その単語は、「どんな感情を伝えるための言葉なのか」

相手は、もしかすると喜怒哀楽のどれかを伝えるために、その言葉をあえて選んだのかもしれません。

私たちは、その気持ちを感じ取れるようになるためにも、その言葉の持つ “感情” を理解する必要があります。

例えば

例えば「才」という単語。

「才」には様々な意味がありますが、不満を強調する時に使われる事があります。

- 你來了~(来たんだね〜):単純にあなたが来た事を言葉にしているだけ

- 你才來了!(やっと来た!):来るのが遅く、やっと来た!と言いたい時。不満を表している

このように、「才」が一つ加わるだけで、文のニュアンスがガラッと変わってしまうのです。

この時、もしも相手の感情を見落としてしまった場合、後々のコミュニケーションに影響が出る可能性も。

よって、単語を覚える際には、必ず「感情」を意識するようにしましょう。

step2:イメージする

次に、step1で理解した「場面・範囲・感情」をイメージ化します。

これが出来ないと、一生中国語脳は確立されずに、日本語で中国語を考え続けることになります。

そうならないためにも、言葉の持つ意味をイメージ化出来るようになりましょう。

「中国語→日本語直訳」はダメ!

イメージ化するに当たって絶対にしてはいけないのが、日本語直訳をそのままイメージで覚えることです。

上述した通り、日本語と中国語では意味の範囲が異なるケースが多々あります。

覚える際は、必ずその単語の持つ「場面・範囲・感情」をイメージ化するようにしましょう。

具体的に

- 場面:どんなシーンで使う言葉なのか

- 範囲:どの範囲・状況で使えるのか

- 感情:どんな感情を伝える言葉なのか

「走開」の場合

単語:走開(ㄗㄡˇㄎㄞ ・zǒukāi)

辞書にある意味:去る・立ち去る

実際の意味:どけ!

場面:親しい人・もしくは喧嘩の相手・口語的

範囲:場所(道)を開ける・立ち去るように強く要求する

感情:どいて!とイライラしながら伝えたい時

ココに注意

※「走開」は、辞書には「去る・立ち去る」とありますが、実際は「どけ!どいて!」の意味になり、非常に失礼な言い方になります。

これを、辞書にある日本語直訳のまま覚えてしまった場合、使う場面を間違えてしまう可能性大。

「走開」のニュアンスを掴んだら、具体的に状況をイメージします。

コツは、状況をイメージすること。

例えば、怒っている時に使う言葉なら、自分が怒りながらその言葉を使っている状況を想像します。

重要!

一つの単語に幾つも意味がある場合は、一つの意味につきそれぞれ「場面・範囲・感情」を覚えていくようにすること!

また、言葉の意味は、辞書からだけでは全てのニュアンスを把握できません。

よって、テキストを使った学習は早めに終わらせて、ドラマやYouTubeを使い実際の会話の中から学ぶ学習にシフトしていくのがオススメです。

step3:音を聞いてイメージする

単語のニュアンスをイメージ化出来るようになったら、最後に「音→意味へ変換する練習」をします。

これは、音とイメージを結びつけることを意味します。

音を聞いてイメージする

何度も言いますが、音を聞いて日本語に直訳するのではなくイメージすること!

名詞の場合

× 音「蘋果」→ 「りんご」

○音「蘋果」→ りんごを頭の中でイメージ

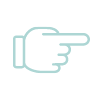

動詞の場合

× 音「拉開」→ 「(引き)開ける」

○音「拉開」→ カーテンを引いて開けている様子を頭の中でイメージ

おさらい

おさらい

- step1:説明を読んで理解する(場面・範囲・感情)

- step2:理解したものを頭の中でイメージする

- step3:音を聞いてイメージする(音とイメージをつなげる)

以上が、リスニングにおけるインプットの方法でした。

最初は難しく感じるかもしれませんが、とにかく音を聞いてイメージすることです。

そうすると、段々と音から意味を把握するスピードが早くなり、リスニングに抵抗がなくなるはずです。

もし音の聞き取りに不安があるなら

もしも、リスニングの最初の段階「音を正しく聞き取ること」に不安がある場合は、ディクテーションという勉強方法がオススメ!

例えば、声調が苦手、もしくは「小(ㄒㄧㄠˇ・xiǎo)」と「少(ㄕㄠˇ・shǎo)」を聞き分けられない場合など。

ディクテーションをすると

- どの音が聞き取れないのか

- いつもどう聞き間違えているのか

が明確になります。

また、間違えたことを意識する事によって、別の音だと脳が認識するように!

聞き取りが苦手な方に、オススメの勉強方法です。

詳しくは、「中国語リスニングの苦手意識がなくなる勉強法」の記事に詳しく書きましたので、こちらを参照ください。

参考になれば幸いです。

関連記事

・中国語特有の癖を知る!

≫ もう発音で挫折しない!中国語特有・発音の仕方を手に入れる!

・音の聞き取りが苦手

≫ 中国語リスニングの苦手意識がなくなる勉強法「ディクテーション」

・リスニングに必要な要素とは?

≫ <中国語・リスニング勉強法>まずは聞き取りに必須の要素を知る