中国語の声調って何?

習得のコツがあれば教えて欲しいな。

中国語の学習を始めてまず驚くのが、

- 中国語には声調というイントネーションがある

- 間違えると意味が変わってしまう

という事ではないでしょうか。

日本語の場合は音程を間違えても通じるので、中国語でもなんとかなるだろうと思いがちです。

でも!!

声調を間違うと「栗」が「梨」になってしまうのが、中国語なんです…

声調は早めに習得するに限ります。

という事でこの記事では、声調とはなんぞや?から習得方法・練習方法まで徹底ガイド致します!(台湾人の音声付)

この通りに練習すれば、必ず違いがわかるようになるので大丈夫ですよ♪

※私は台湾の中国語「台湾華語」を勉強しています。そのため、普通話とは異なる部分がある事を予めご了承ください

中国語の声調とは?

まずは、声調について詳しく解説していきます。

声調は音の高低のパターンのこと

声調とは、1音節(一つの音)の中にある音の高低のパターンのことです。

音の上がり下がり(高低)をつけて、意味を区別します。

日本語でも「雨」と「飴」のように、同じ音でも音程を変えて違う単語を表す事がありますよね。

それと同じです。

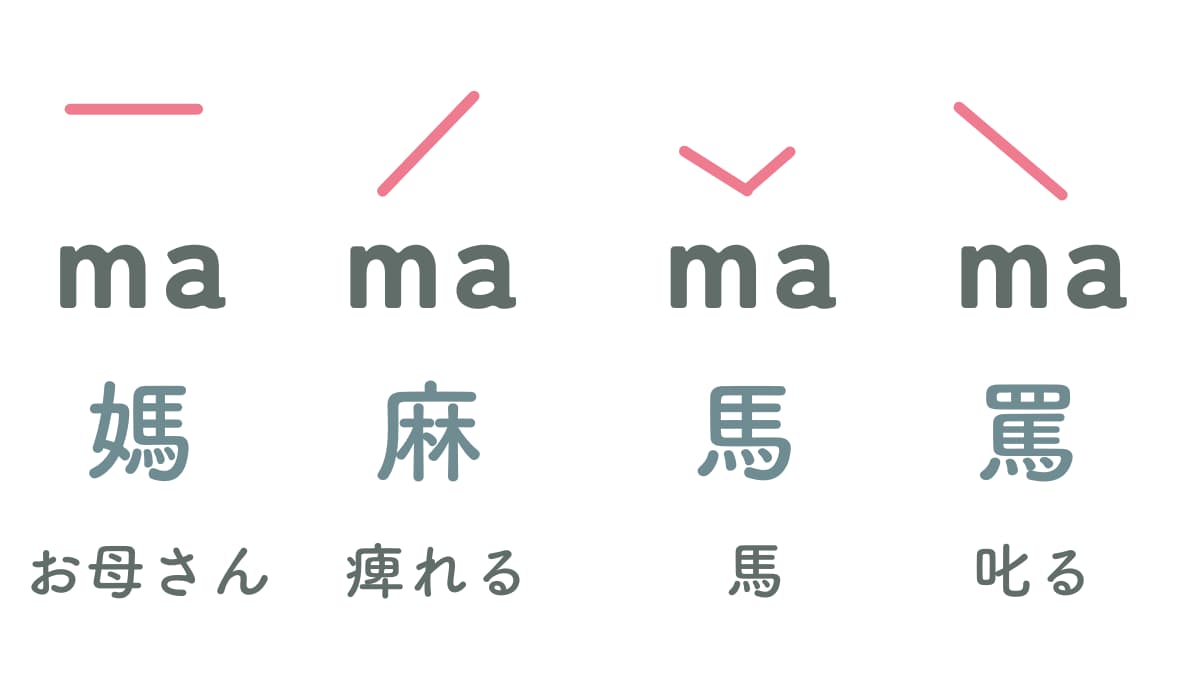

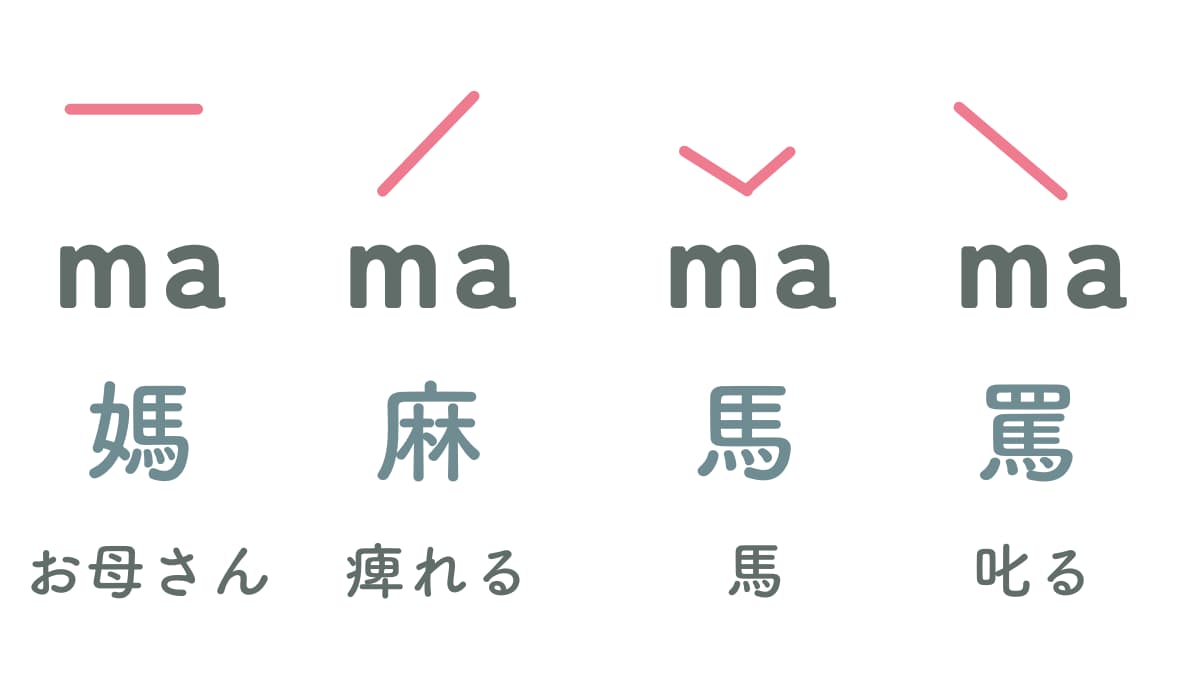

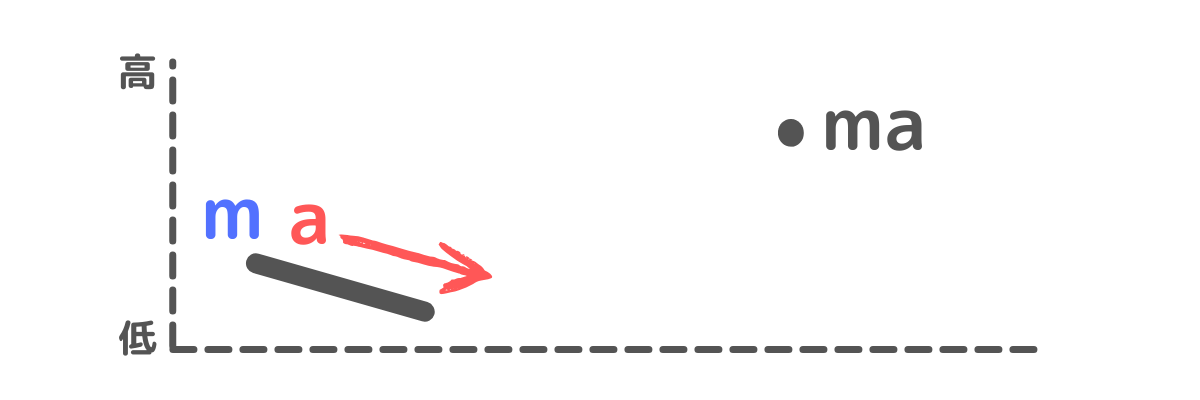

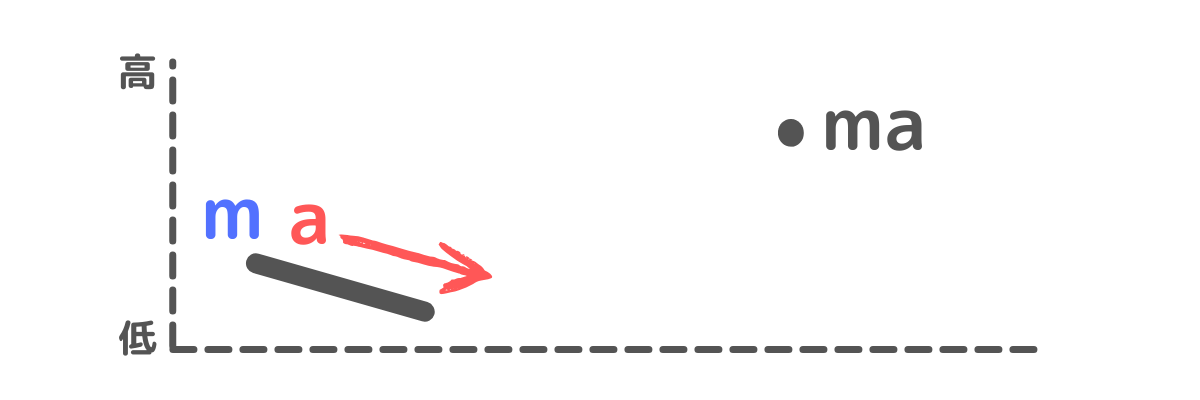

例)「m a」は声調によってこんなに意味が違う!

| 声調 | 中国語 | 意味 |

| 第一声 | 媽 | お母さん |

| 第二声 | 麻 | 痺れる |

| 第三声 | 馬 | 馬 |

| 第四声 | 罵 | 叱る |

「m a」という音ですが、音が同じでも声調が変わると全く違う意味になります。

中国語の声調の種類

| 第一声 | 第二声 | 第三声 | 第四声 | 軽声 | |

| ピンイン | ˉ | ˊ | ˇ | ˋ | 無し |

| 注音符号 | 無し | ˊ | ˇ | ˋ | ˙ |

声調は全部で4種類(一声〜四声)あることから、「四声」とも言われています。

また、4声に属さない「軽声」があり、これは文字通り軽く発音する音で、軽声の前にある声調によって音程が変わります。

ピンインと注音符号では、声調の表記に違いがあるのでご注意ください。(上の表を参照)

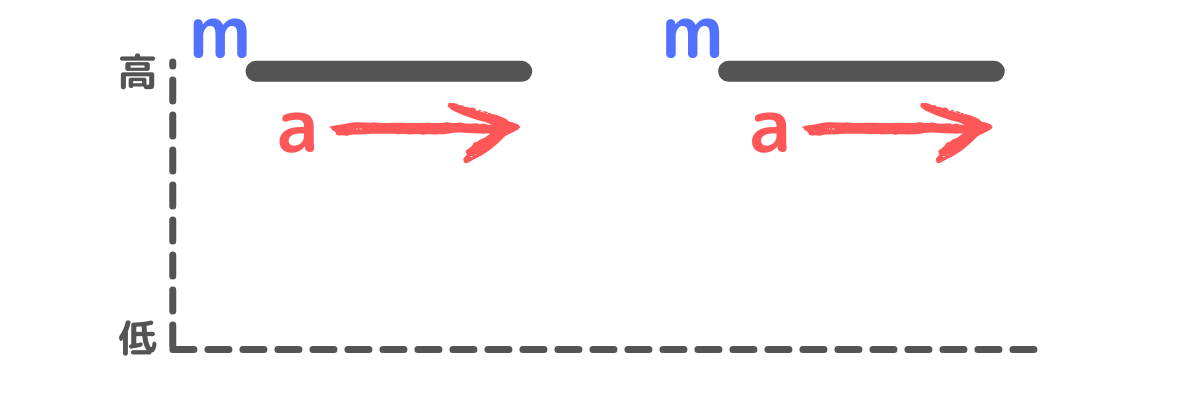

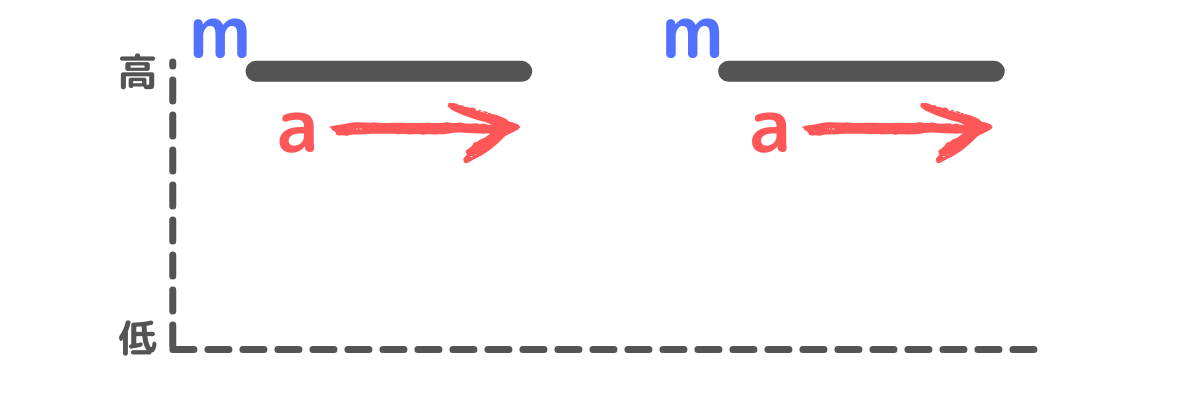

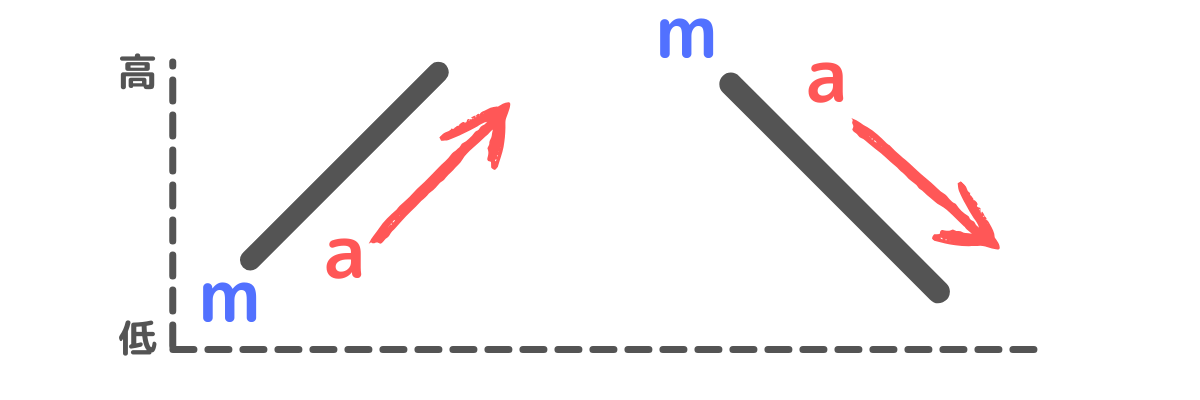

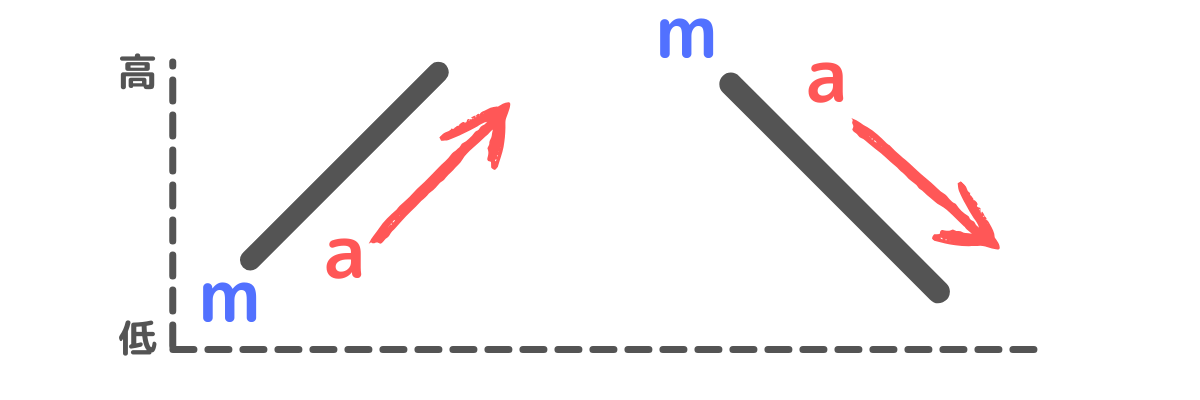

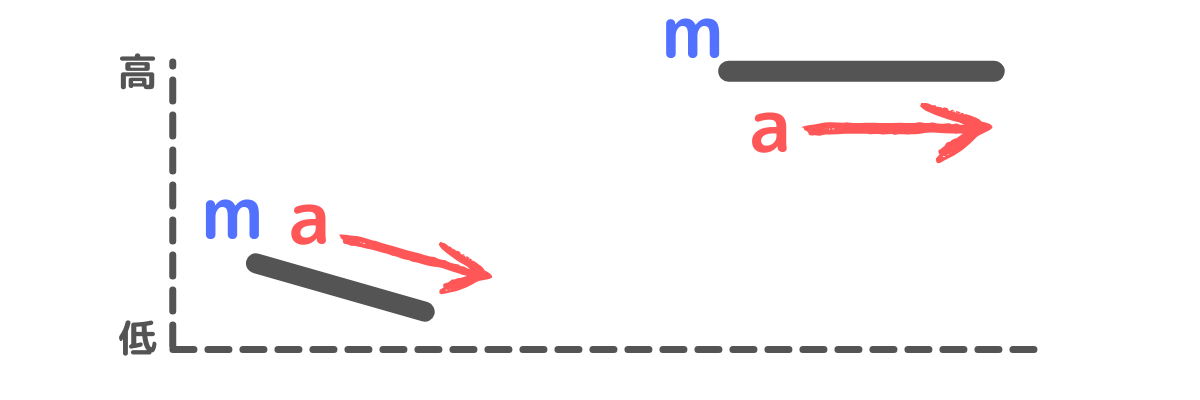

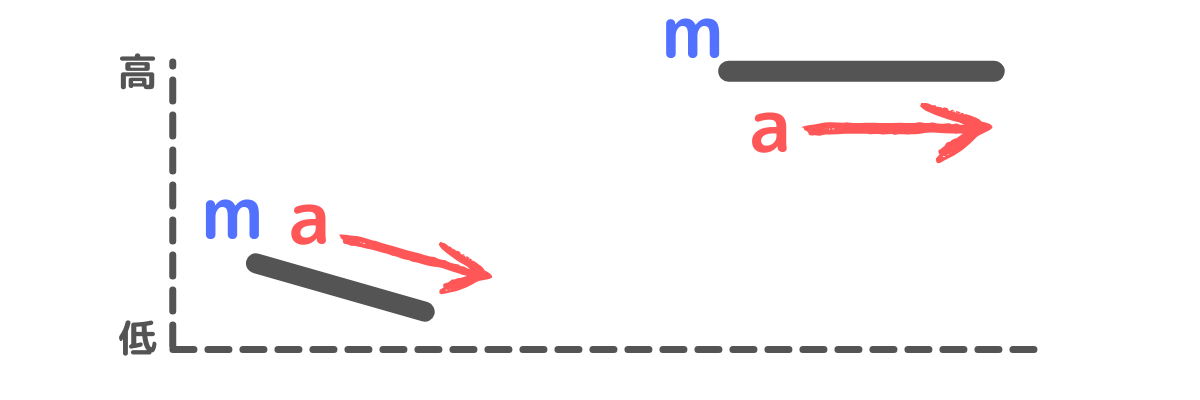

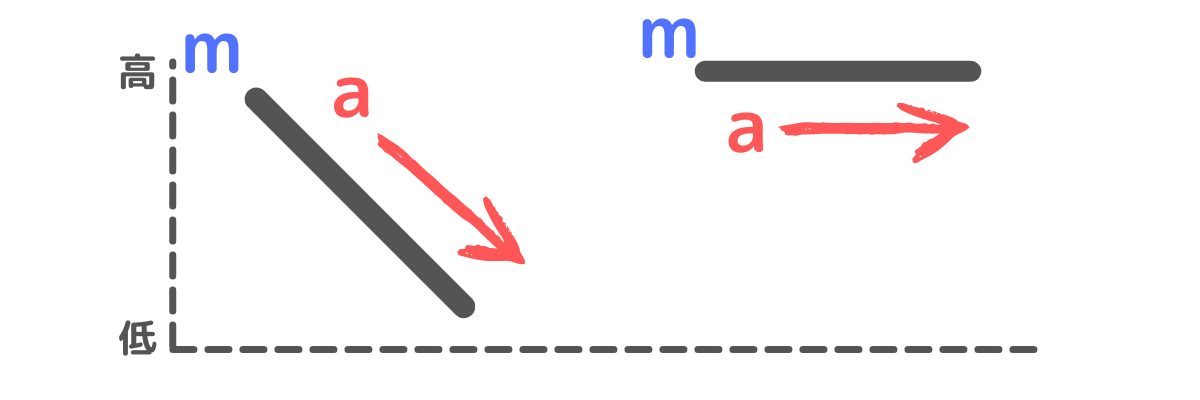

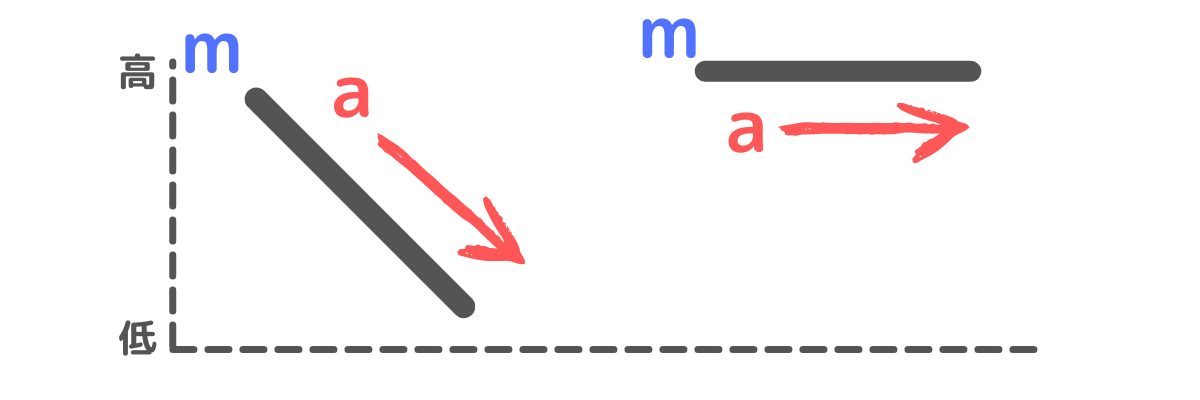

第一声

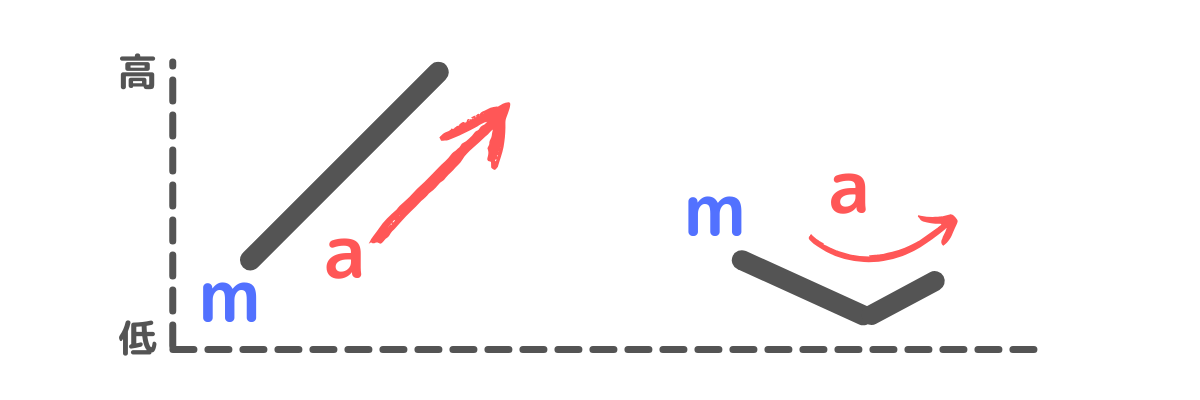

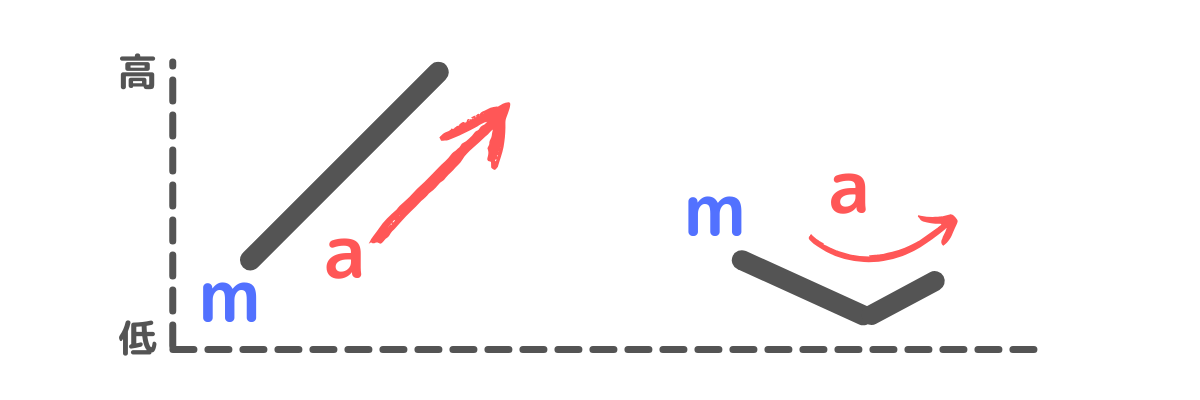

第一声は、高い音程を保つ音です。

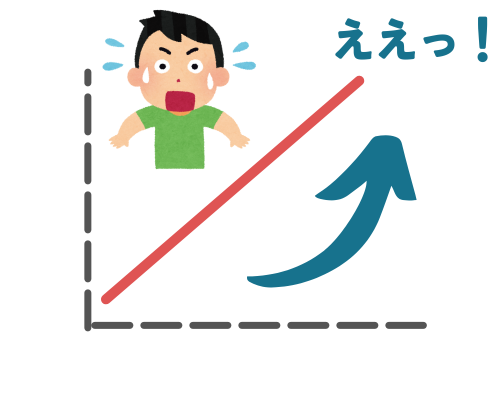

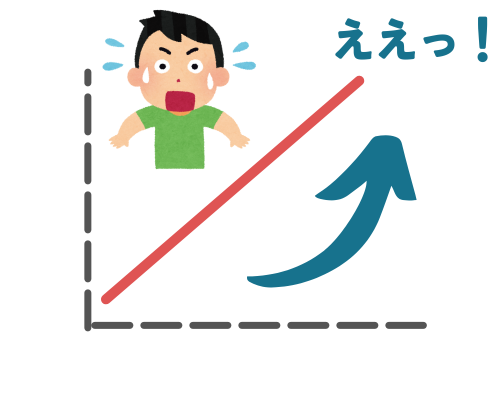

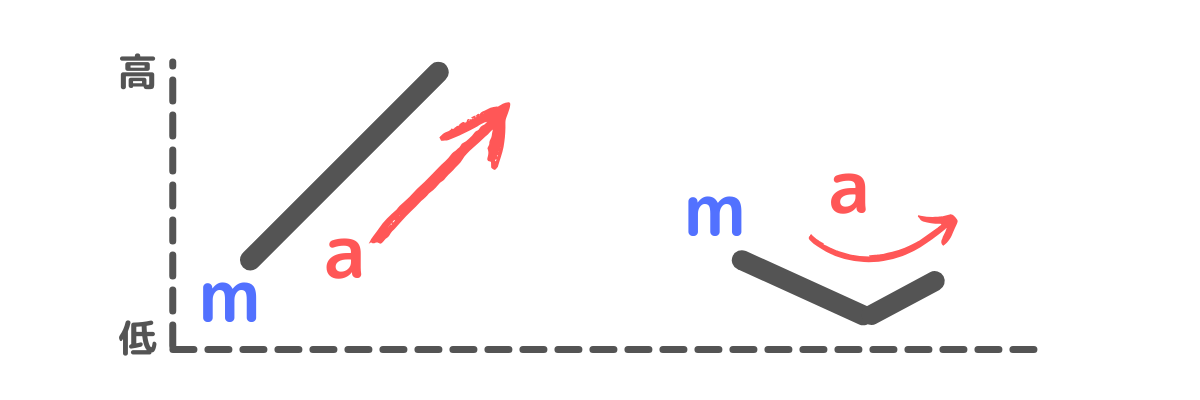

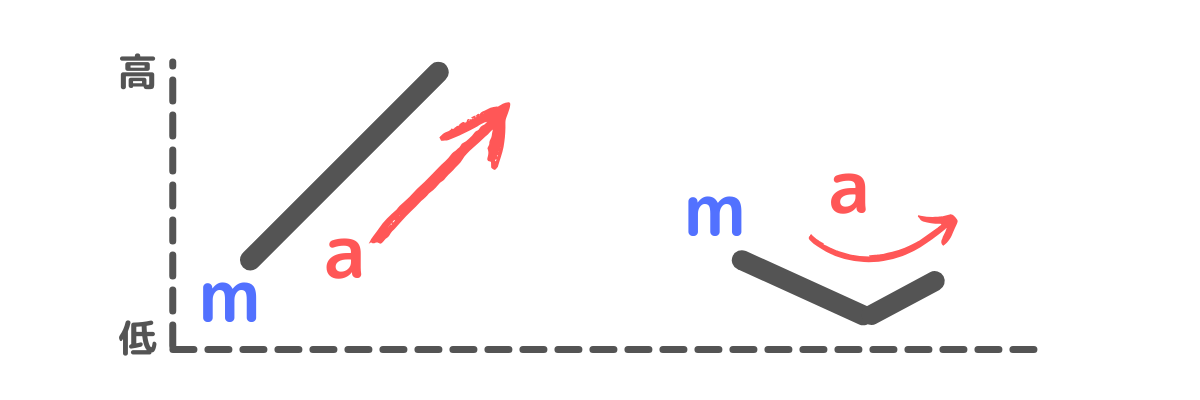

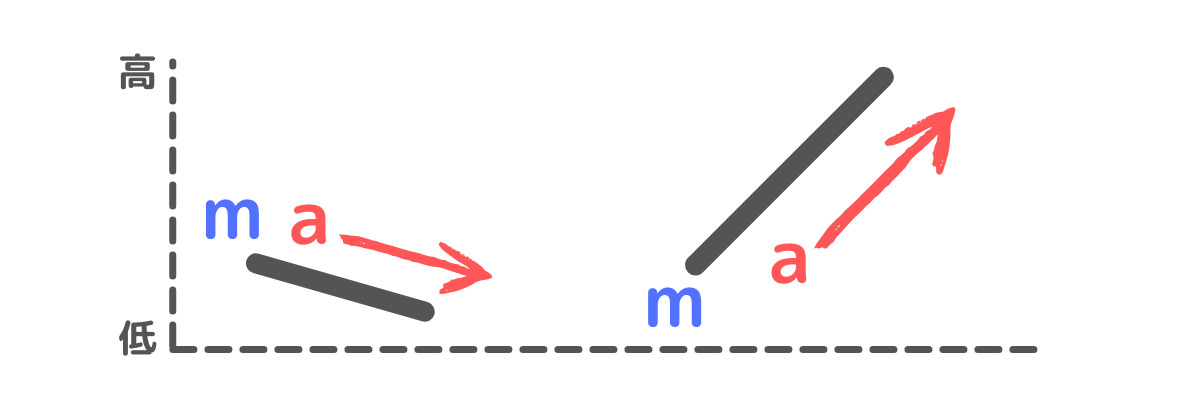

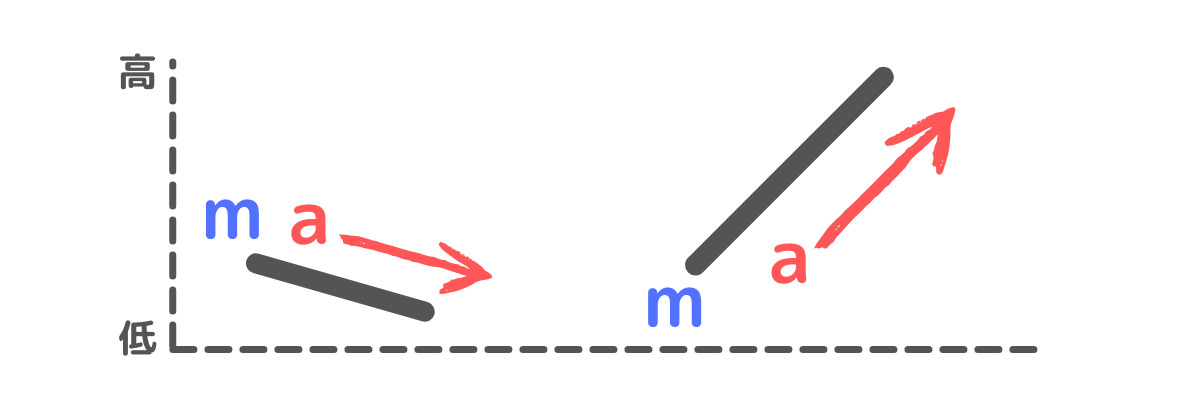

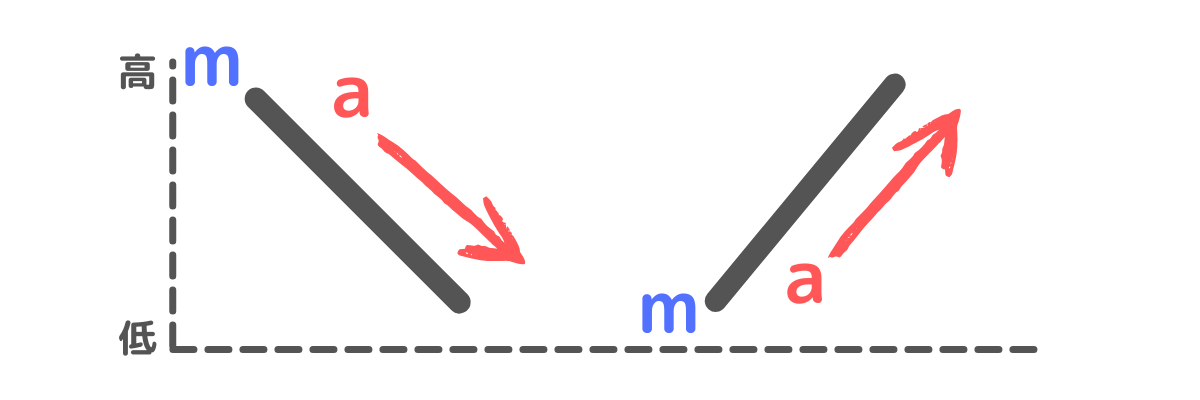

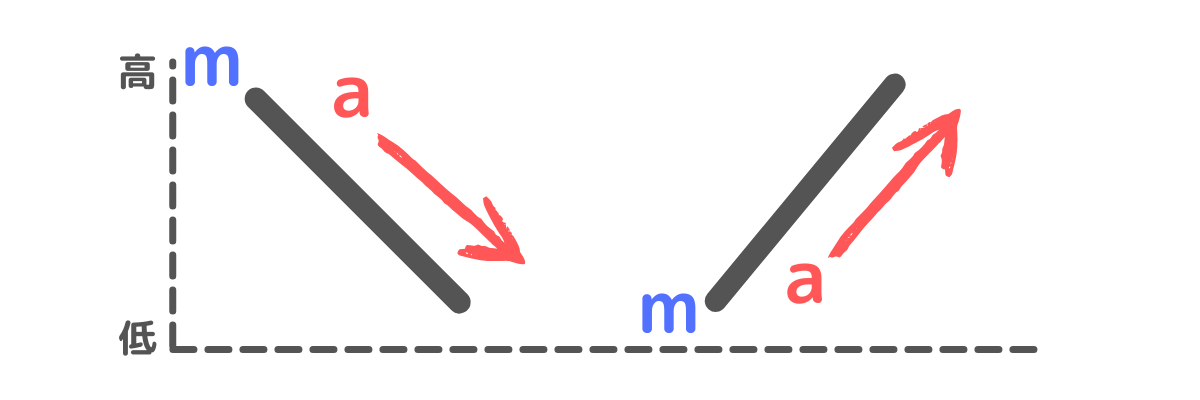

第二声

第二声は、低い音程から高い音程へ上げる音です。

驚いた時の「えぇっ!!」の音がまさに第二声のトーンで、一気に音を上げるのがコツです。

第二声は「えぇっ!!」で練習◎

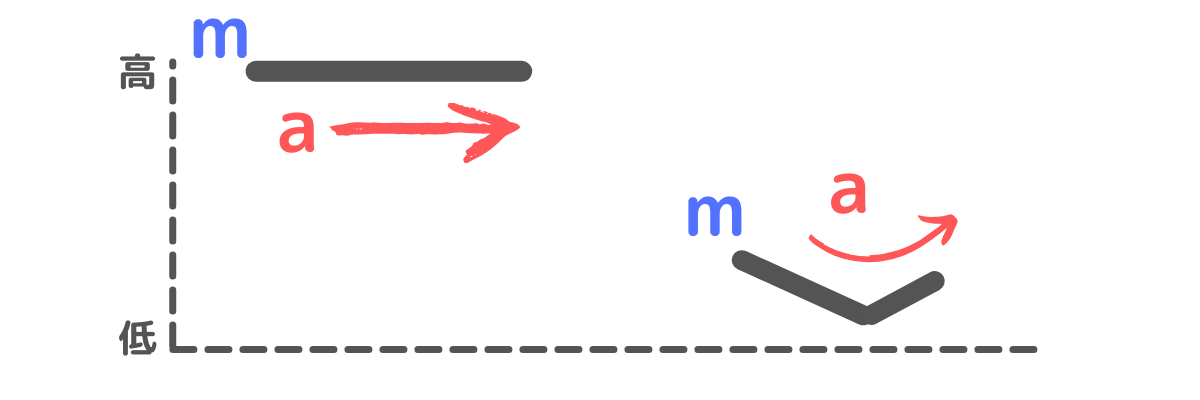

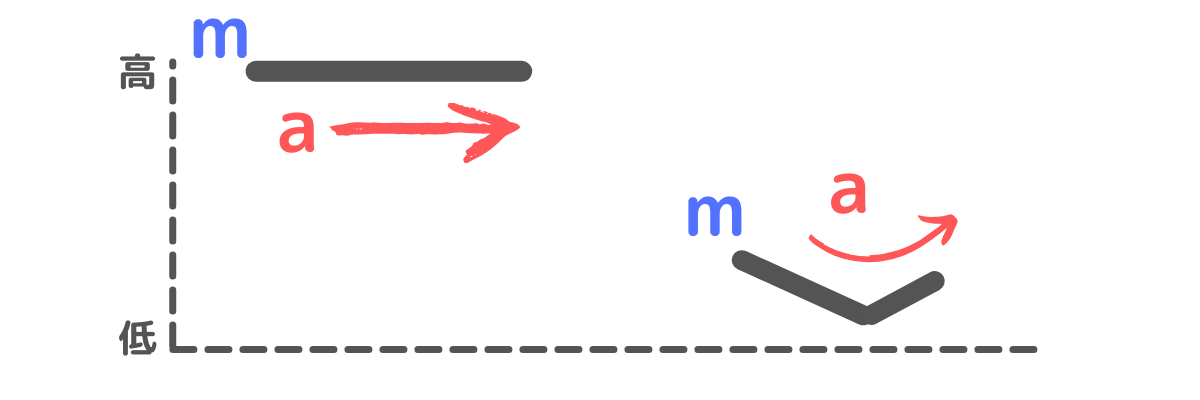

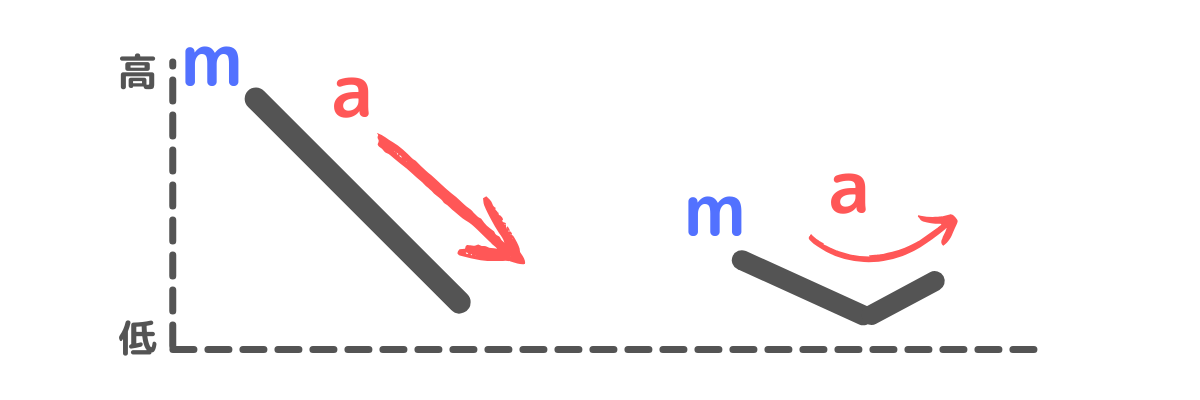

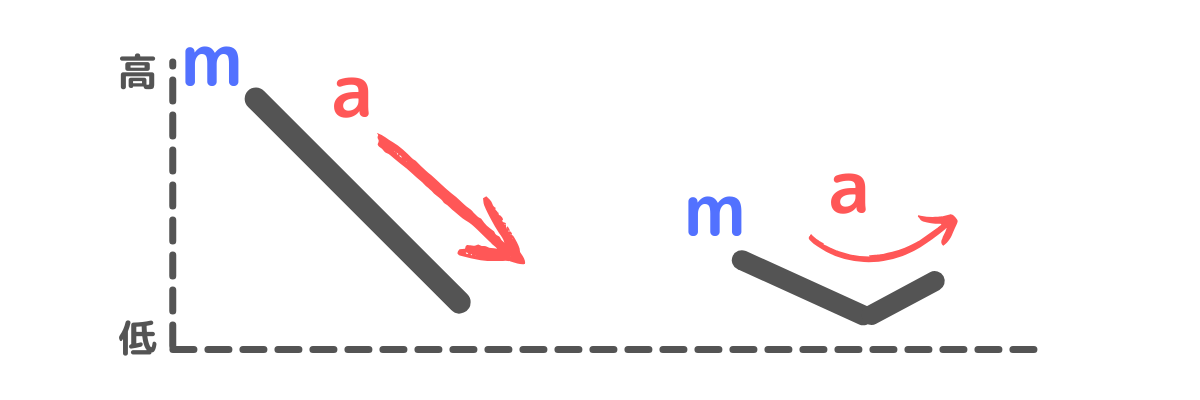

第三声

第三声は、一度低い音程へ下げたあとに音程を少し上げる音です。

落ち込んだ時の「あ〜ぁ…」の音が、ちょうど第三声のトーンになります。

第三声は「あ〜ぁ…」で練習◎

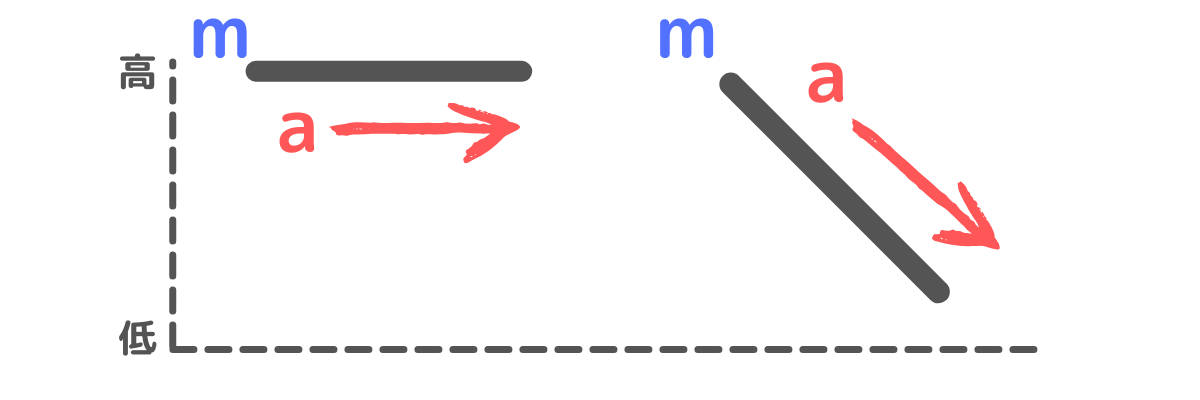

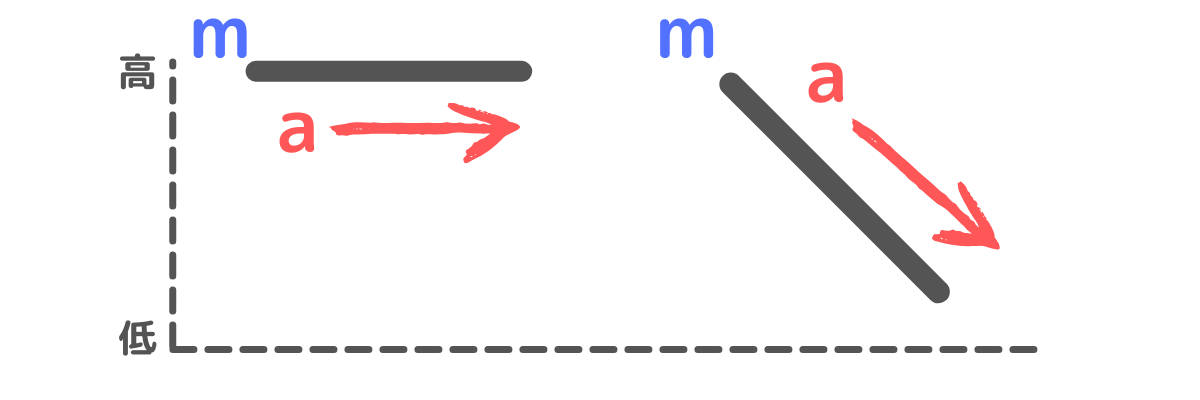

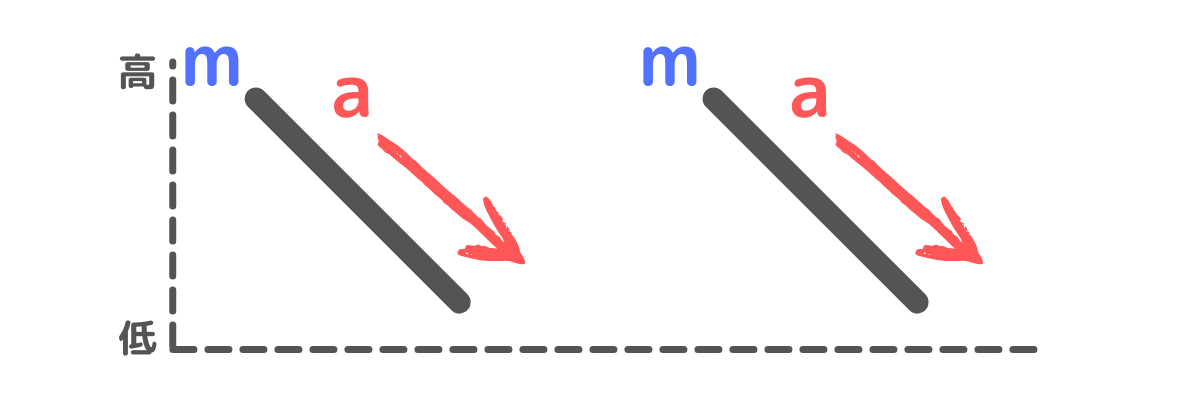

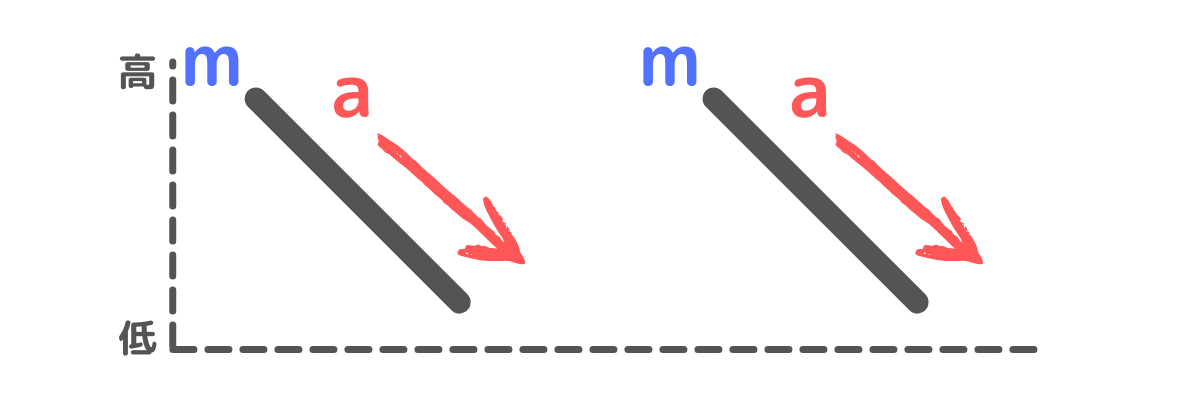

第四声

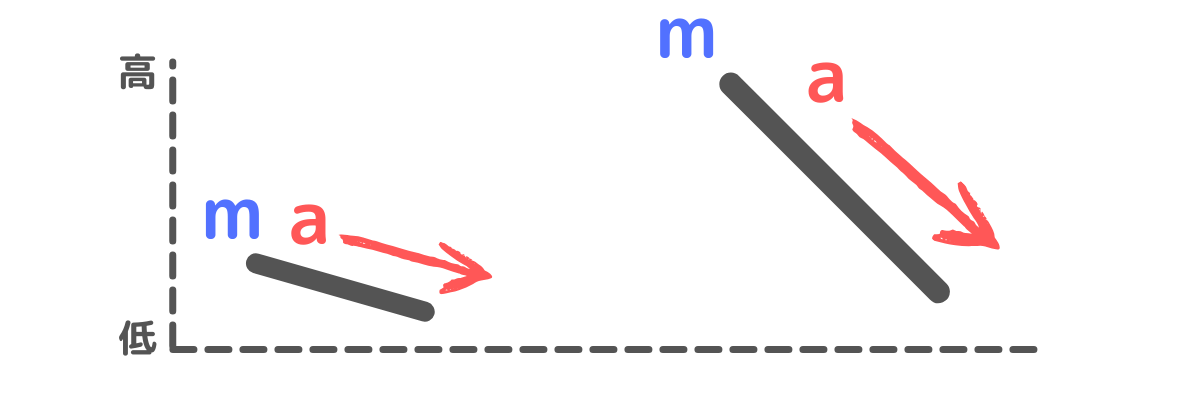

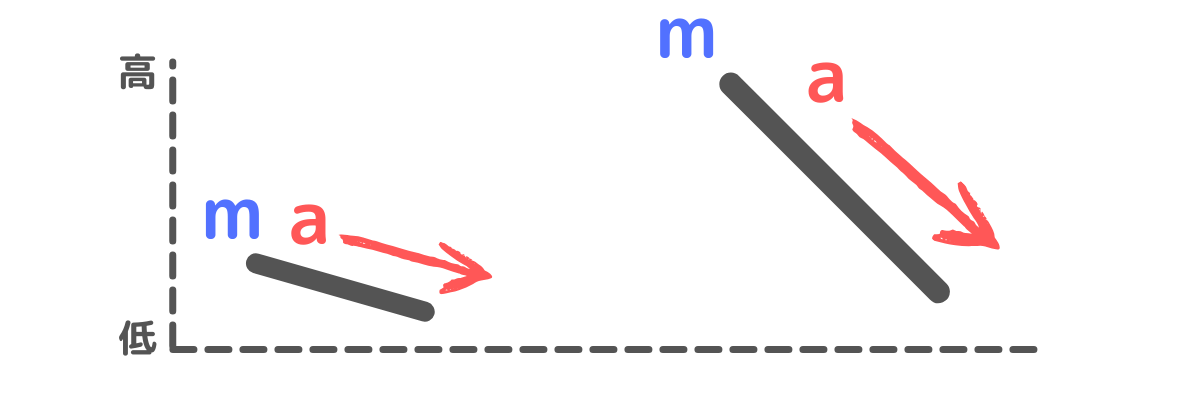

第四声は、高い音程から低い音程へ一気に下げる音です。

カラスの鳴き声「カァー」のように、一気に音程を下げるのがコツ。

第四声はカラスの鳴き声「カァー」で練習◎

中国語は声調を習得できないと会話がツライ

- リスニング:「音を意味として正しく理解する」 ハードルが上がる

- スピーキング:「意味が伝わらない」OR「全く違う意味に捉えられてしまう」

リスニングで声調を聞き分けられない場合

声調を正しく聞き分けられない場合、選択肢が増えます。

その結果、意味を理解するのに時間がかかってします。

例えば

例えば日本語の「梨」ですが、中国語では「梨子/ lí zi」と言います。

この単語は「梨(ㄌㄧˊ)」が第二声ですが、同じ音で声調が異なる単語に「スモモ」と「栗」があります。

| 李子(スモモ) lǐ zi 第三声 | 栗子(栗) lì zi 第四声 |

この場合、全て食べ物なので文脈から判断するのは難しいです。

もしも、この時声調を正しく聞き取れていれば、迷うことなく「梨子(梨)」と理解できますよね。

つまり、声調を正しく聞き取れることは、リスニングの精度を上げることに繋がります。

スピーキングで声調を正しく発音できない場合

私達日本人からすると、音程が違うくらい大した事ないと思いがちです。

けれど、残念ながらネイティブに私達日本人の感覚は通じません。

私はその昔、

IKEAで鏡を精子と言い間違え、その場が凍りついた苦い経験があります…

このように、声調を間違えると全く違う単語になってしまうのが中国語です。

赤っ恥をかかないためにも、声調の習得はマストです!

その他の同音異義語の例

| 買(買う) | 賣(売る) |

| mǎi ㄇㄞˇ | mài ㄇㄞˋ |

| 眼睛(目) | 眼鏡(メガネ) |

| yǎn jīng 一ㄢˇㄐ一ㄥ | yǎn jìng 一ㄢˇㄐ一ㄥˋ |

| 露營(キャンプ) | 錄影(録画する) |

| lù yíng ㄌㄨˋ一ㄥˊ | lù yǐng ㄌㄨˋ一ㄥˇ |

| 精子(精子) | 鏡子 (ミラー) |

| jīng zǐ ㄐ一ㄥㄗˇ | jìng zi ㄐ一ㄥˋㄗ˙ |

中国語声調の学習ポイント

声調を学習する際のポイントは、下記の3点です。

声調練習の時は声調だけ練習する

中国語を構成する音には子音と母音があり、その子音と母音を組み合わせた音が全部で405音あります。

この405音と声調を初めに習得しなければなりません。

コツは、それぞれ別々に練習して最後に合体させる事です。

- 子音と母音

- 405音

- 声調

分けて勉強する事で、今何の学習をしているのかが明確になり、格段に習得スピードがアップします。

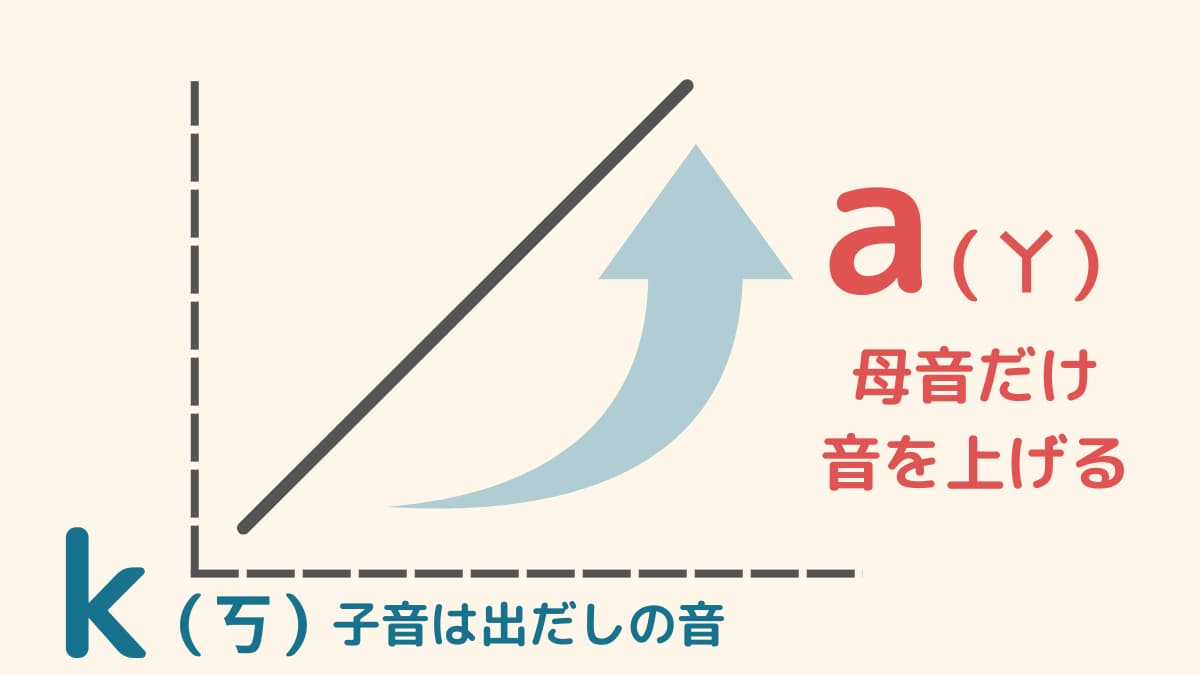

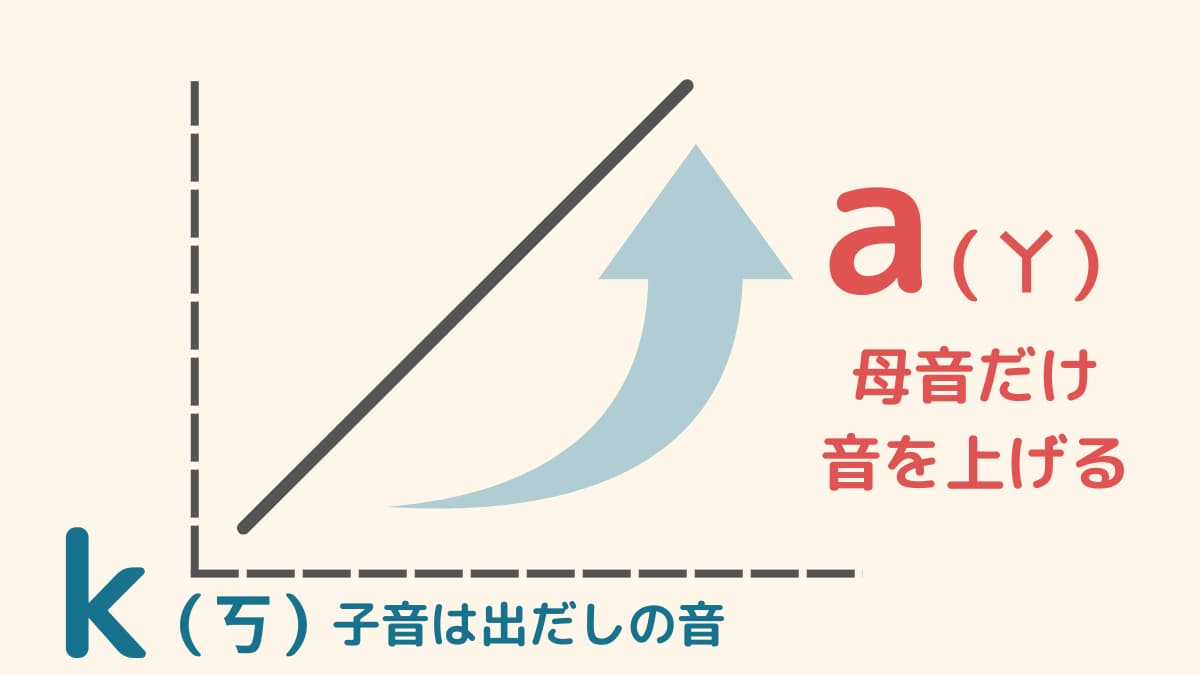

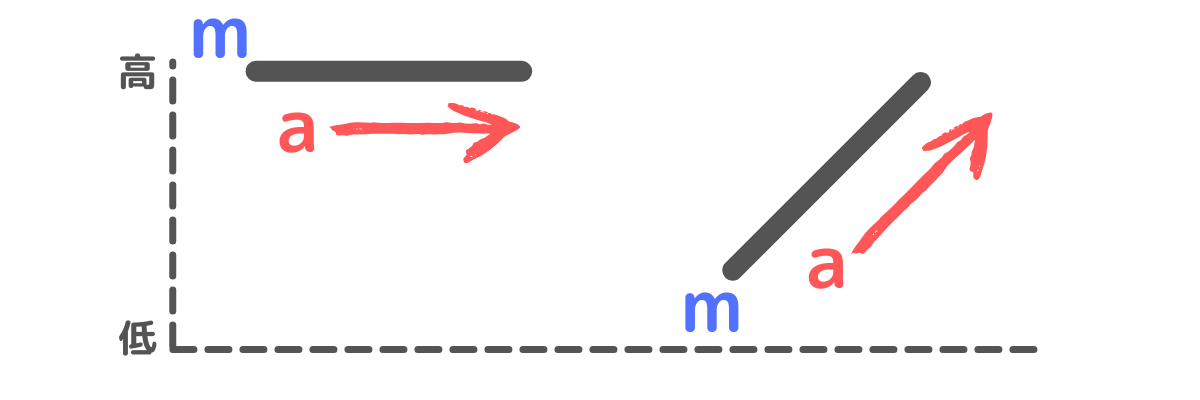

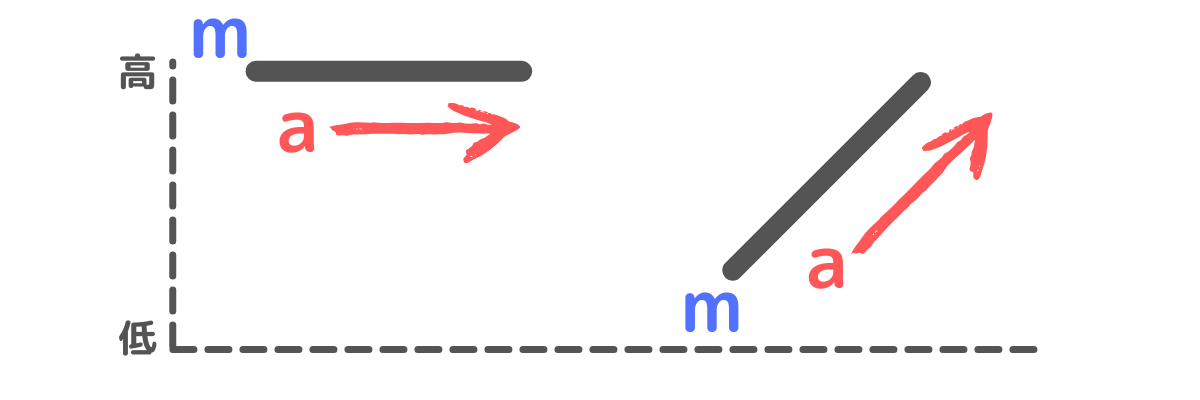

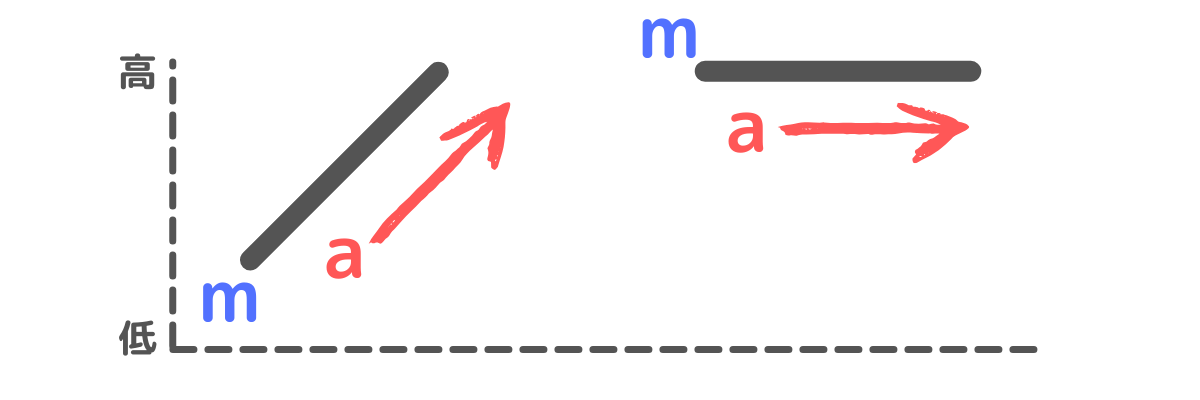

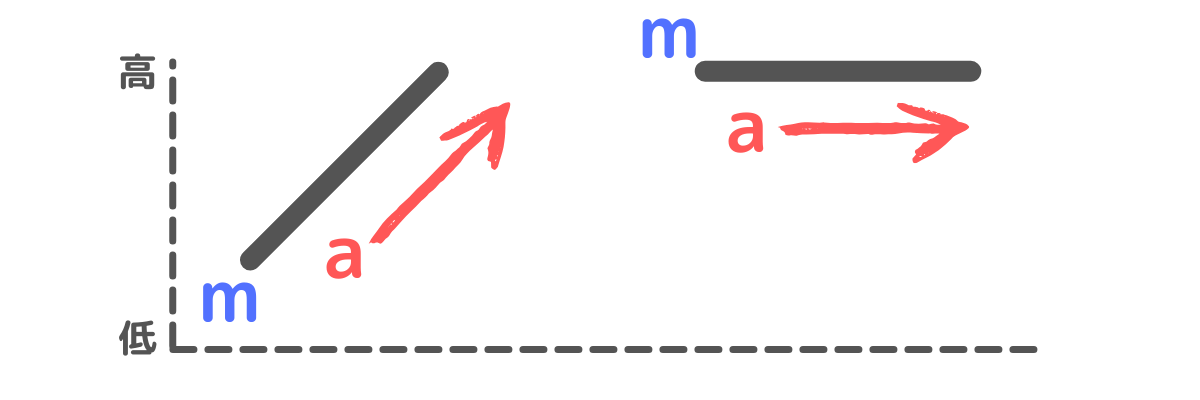

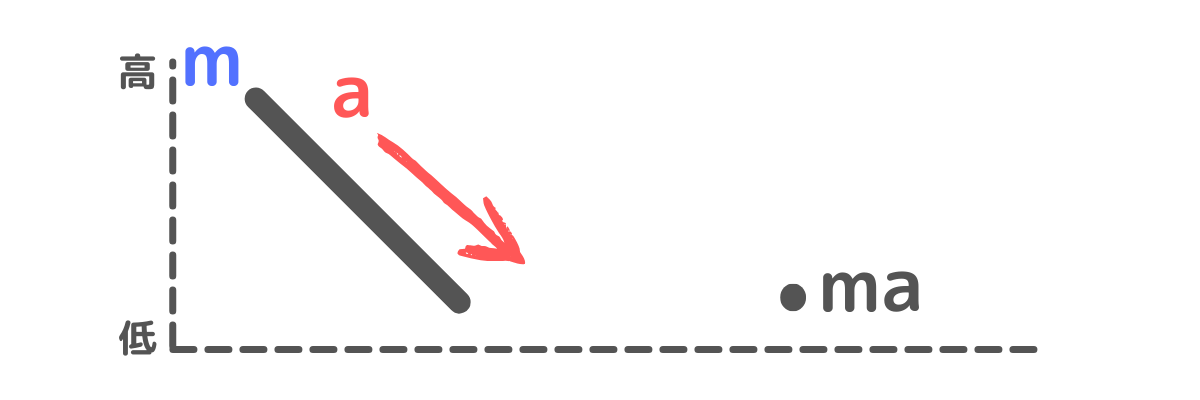

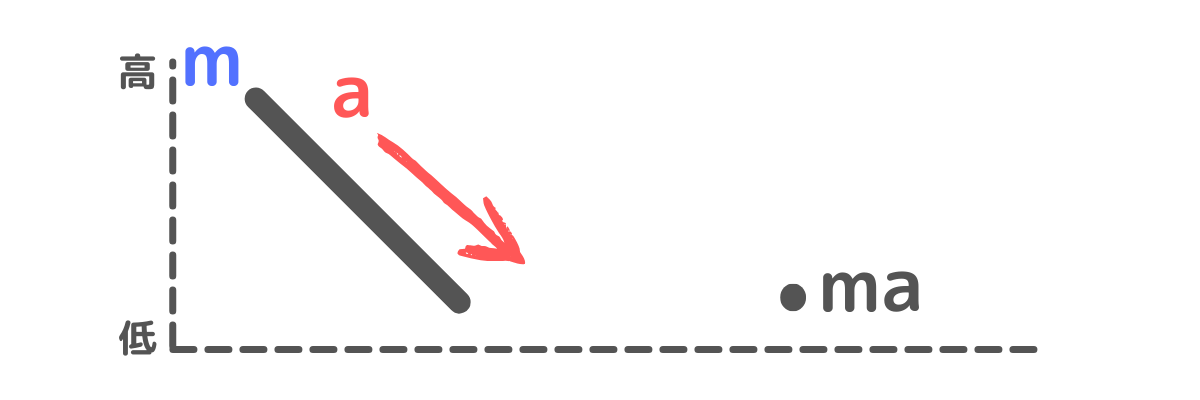

声調で音程を変化させるのは母音の役割

中国語は日本語とは違い、1音節の中で音が「子音→母音」へと移行して終わります。

そのため、声調の影響を大きく受けるのは母音で、主に母音の音を変化させて声調のトーンを作ります。

図で表すと、下記のように。

「ka(ㄎㄚ)」第ニ声の場合

実際に、日本語の「か」と中国語の「ka(ㄎㄚ)」の音を聞き比べてみましょう。

日本語の「か」

中国語の「ka(ㄎㄚ)」

聞いてわかる通り、日本語の場合は、子音と母音がほぼ同じ強さで発音されています。

一方で、中国語は最終的に聞こえるのは母音だけ。

日本語の感覚で発音すると、子音と母音がほぼ同じ強さで発音され聞き取りづらい音になります。

声調の練習をする時は、母音でトーンを作ることを意識してみて下さいね!

中国語発音の特徴については下記記事で詳しく解説しているので、参考にしてみて下さい。

≫中国語発音の4つの特徴とコツ!訛っていても通じる発音に激変します

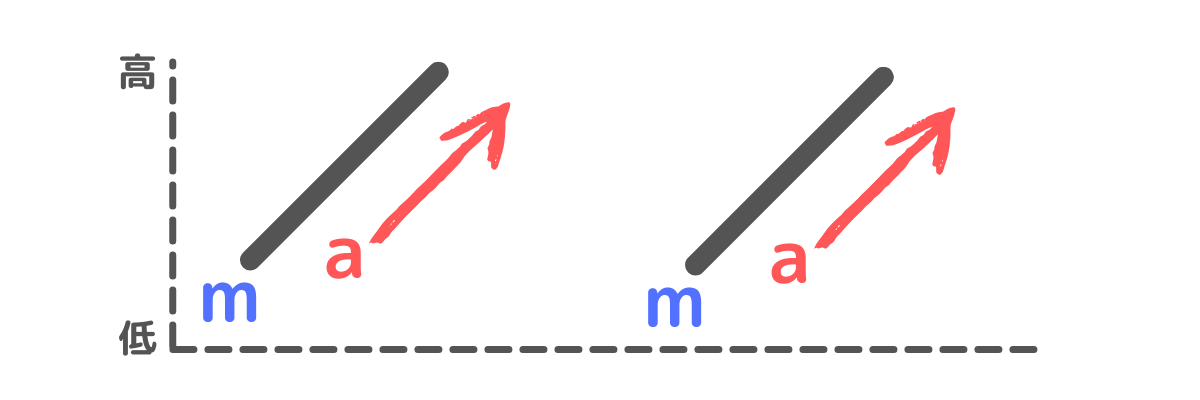

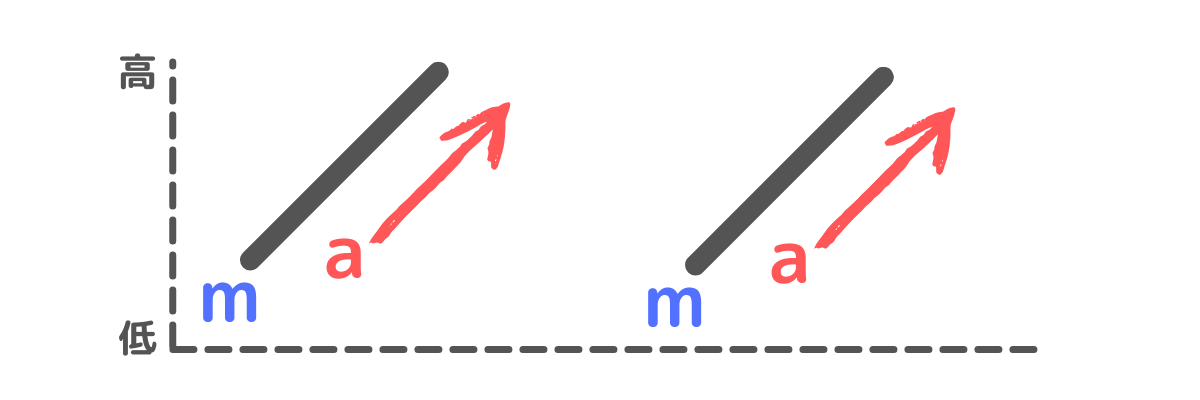

2文字の単語の声調パターンで練習

中国語は、圧倒的に2文字の単語が多いです。

例えば、「安心」「習慣」「終於」「提升」「保證」などなど。

そのため、まずは2文字(2音節)の声調パターンで練習するのがオススメです。

文になった時も区切る位置が自然とわかるので、滑らかな発音になりますよ♪

声調は、第一声〜第四声と軽声の5つなので、そのパターンは20通り。

まずはその20通りを「ma(ㄇㄚ)」の音で練習していきましょう!

中国語声調の覚え方【20通りを徹底練習】

「ma(ㄇㄚ)」は、子音「m(ㄇ)」と母音「a(ㄚ)」で構成されています。

まずは、この「ma(ㄇㄚ)」の音で20通りのパターンを練習していきましょう。

また、声調に慣れてきたら、「母音だけ音の高低をつける(声調をつける)」ように練習してみて下さいね!

そうするとこで、一気にネイティブの発音に近づく事ができますよ♪

- 声調に慣れる

- 母音だけ音の高低をつける(声調をつける)

第一声の組み合わせ練習

まずは、第一声の組み合わせ練習です。

第一声 + 第一声

第一声 + 第ニ声

第一声 + 第三声

第一声 + 第四声

第一声 + 軽音

第ニ声の組み合わせ練習

続いては、第二声の組み合わせ練習です。

第ニ声 + 第一声

第ニ声 + 第ニ声

第ニ声 + 第三声

第ニ声 + 第四声

第ニ声 + 軽声

第三声の組み合わせ練習

三声の後ろに一声、ニ声、四声、軽声がくる場合、最初の三声は音を下げるだけでOK

第三声 + 第一声

第三声 + 第ニ声

第三声 + 第三声(※第二声+第三声に変化)

三声と三声の組み合わせの場合、最初の三声はニ声に変化します(第二声+第三声)

第三声 + 第四声

第三声 + 軽声

第四声の組み合わせ練習

最後は、第四声の組み合わせ練習です。

第四声 + 第一声

第四声 + 第ニ声

第四声 + 第三声

第四声 + 第四声

第四声 + 軽声

中国語声調の習得のコツと練習方法まとめ

以上が中国語声調の習得のコツと練習方法でした。

中国語の発音は、声調以外にも子音と母音を組み合わせた405音を習得する必要があります。

発音習得のロードマップは下記記事にまとめてありますので、参考にしてみて下さい。

参考になれば幸いです。

関連記事